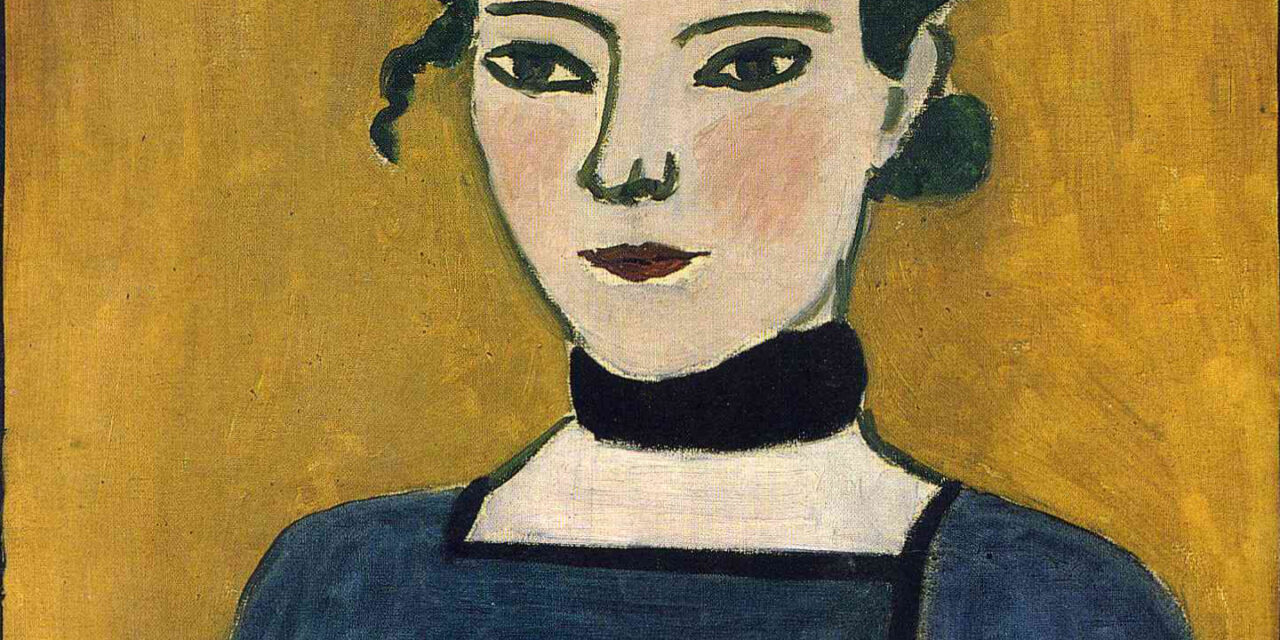

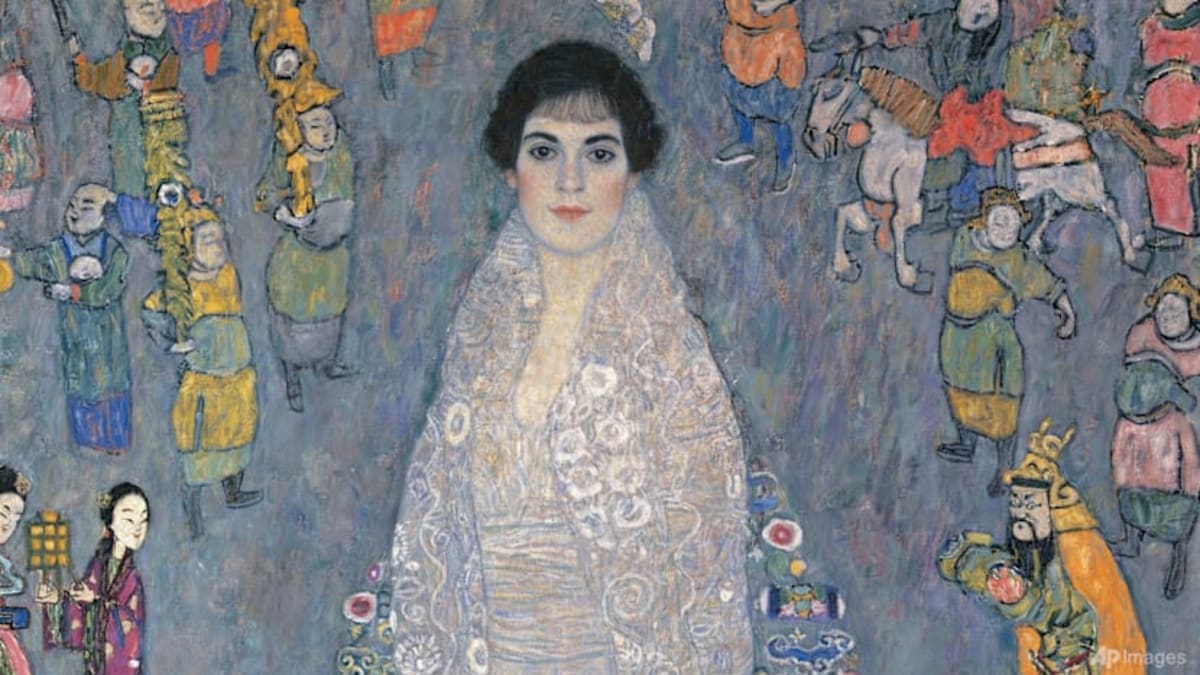

Imagen: H. Matisse 1906-07 (Portrait de Marguerite), óleo sobre lienzo (detalle)

Breve Revisión al Origen histórico de los registros societarios

- Corporaciones y comercio antes del registro y la concesión estatal: La historia corporativa no comienza con el rey otorgando un privilegio ni con un funcionario estampando un asiento en un libro público. Durante siglos —y en distintas latitudes— las comunidades mercantiles y productivas se constituyeron y gobernaron a sí mismas sin pedir autorización previa y sin depender de un registro central. Su legitimidad provenía de la costumbre, de pactos internos y de la aceptación social de quienes interactuaban con ellas.

En el mundo grecorromano, por ejemplo, florecieron las collegia y corpora: agrupaciones de artesanos, comerciantes, barqueros o cargadores que dictaban sus propias normas, elegían a sus magistrados y gestionaban bienes comunes. Aunque algunas recibían reconocimiento formal del Estado, muchas operaban sin él, sostenidas por un tejido de acuerdos privados y por el valor de la palabra empeñada. En Bizancio y en las ciudades-estado italianas, siglos más tarde, esta tradición continuó en las arti y scuole, organizaciones que regulaban oficios y comercio por simple acuerdo entre sus miembros y bajo ordenanzas autoadoptadas.

En las ciudades medievales del norte de Europa, la dinámica era semejante. Los mercados y ferias anuales —auténticos nodos de la economía regional— funcionaban gracias a alianzas temporales de mercaderes que fijaban reglas para el intercambio, la resolución de disputas y la protección mutua frente a riesgos de viaje o piratería. Nadie “inscribía” estas alianzas: bastaba el reconocimiento por los pares y la confianza derivada de participar en la misma ruta o feria.

Esta forma de operar, ajena a un control soberano sistemático, se sostenía sobre tres pilares:

- Autonomía interna para dictar y aplicar reglas.

- Reconocimiento social basado en la reputación y en la pertenencia al grupo.

- Ejecución comunitaria de acuerdos y sanciones, sin aparato estatal.

El Estado, cuando intervenía, lo hacía esporádicamente: para garantizar la paz de los caminos, arbitrar disputas graves o recaudar tributos. No había aún una noción de “registro público” como condición de existencia jurídica; la corporación vivía mientras sus miembros y sus contrapartes comerciales la reconocieran.

Será recién con el fortalecimiento de las monarquías y la centralización política, entre los siglos XV y XVI, que este mundo de corporaciones libres empezará a ser sustituido por el modelo concesional, donde la existencia y la actividad mercantil quedarán supeditadas a la autorización expresa de la autoridad soberana.

- Origen histórico de los registros societarios.

En la historia de las sociedades —y aquí incluyo también a aquellas que todavía no encajaban en lo que hoy llamaríamos “sociedades” en sentido jurídico estricto, sino a todas las corporaciones en general — conviene resistir la tentación de creer que todo empezó con la sociedad anónima y sus rituales de capital, juntas de accionistas y libros de actas. Mucho antes de que la ley codificara su existencia, el comercio, la producción e incluso la beneficencia se desenvolvían en formas de organización colectiva sorprendentemente sólidas. Eran comunidades con reglas estrictas, identidad corporativa y una clara conciencia de pertenencia, aunque su marco legal no respondiera aún a la idea moderna de persona jurídica o incluso de empresa.

2.1. Corporaciones y asociaciones previas al modelo societario

Durante la Edad Media y buena parte de la modernidad temprana —digamos entre los siglos XII y XVI— el paisaje institucional europeo estaba poblado por gremios artesanales, cofradías mercantiles y hermandades pías.

Los gremios eran instituciones cerradas que regulaban hasta el más mínimo detalle del oficio: la calidad de la mercancía, el precio de venta, los años de aprendizaje y la progresión hasta el rango de maestro. No eran simples asociaciones: constituían auténticos microgobiernos económicos.

Las cofradías mercantiles, más enfocadas en la actividad comercial que en la productiva, imponían filtros de ingreso para garantizar que quien comerciara en una plaza tuviera la solvencia moral y económica que el grupo consideraba aceptable (de plano, que “perteneciera” al grupo). Las hermandades pías, nacidas muchas veces de la devoción religiosa, ofrecían algo que hoy llamaríamos mutualidad o asistencia social: apoyo a viudas y huérfanos, hospitalidad a viajeros, cuidado de enfermos.

En paralelo existían las universidades medievales —no solo en el sentido académico que hoy evocamos, sino como universitas personarum: corporaciones de maestros y estudiantes con estatutos aprobados por reyes, papas o concejos municipales—. Todas estas entidades compartían un elemento común: su existencia se fundaba en un acto de reconocimiento por parte de la autoridad política o religiosa (una carta, un privilegio, una bula) y no en un registro público uniforme.

Eran instituciones cerradas, de acceso restringido, con una estructura de autogobierno que, para muchos de sus miembros, equivalía a vivir en un pequeño Estado dentro del Estado.

2.2. Actividad mercantil sin registro centralizado

En ese mismo contexto proliferaban las compañías de hecho: asociaciones temporales de mercaderes creadas para una operación puntual —frecuentemente una expedición marítima— que se disolvían una vez cumplido el objetivo.

Su régimen jurídico era el del derecho consuetudinario marítimo, heredero de textos venerables como la Lex Rhodia o el Consulado del Mar.

Pero el verdadero corazón institucional del comercio urbano estaba en los Consulados de Comercio, nacidos en el Mediterráneo desde el siglo XIII y extendidos a otras regiones portuarias con las adaptaciones propias de cada lugar. Eran corporaciones privilegiadas, no órganos estatales en el sentido moderno. Entre sus funciones estaba la regulación de la matrícula de comerciantes y naves, y esa matrícula no era un simple formalismo: actuaba como un filtro riguroso que determinaba quién podía y quién no podía operar en el comercio local o de ultramar. La información, lejos de ser pública, se conservaba con celo en los libros internos del consulado, sin la proyección erga omnes que hoy damos por inherente a un registro mercantil.

2.3. El quiebre del siglo XVI

La gran inflexión se produce en el siglo XVI, cuando la expansión colonial y el comercio de ultramar convierten el privilegio mercantil en asunto de Estado. La Corona —y, en otros países, el soberano o el parlamento— comienza a conceder a determinadas compañías el derecho exclusivo de comerciar en rutas o territorios estratégicos.

Es la era de las grandes compañías privilegiadas: la East India Company (1600), la Vereenigde Oostindische Compagnie o VOC (1602), la Compagnie des Indes (1664) o la Compañía Guipuzcoana de Caracas (1728). Estas ya no eran corporaciones gremiales, sino verdaderas sociedades de capital: con accionistas, duración prolongada y una estructura de gobierno que prefiguraba nuestras actuales sociedades anónimas. Pero su origen seguía estando muy lejos de la libre iniciativa: nacían de un acto de gracia del soberano, formalizado en privilegios o cartas patentes, que debían conservarse y consultarse en archivos oficiales.

Estos documentos, dotados de fuerza normativa, son los antecedentes directos del registro público de sociedades: de los archivos de privilegios y repertorios internos se pasará, siglos más tarde, a un sistema normativo centralizado donde la inscripción ya no será un favor sino un requisito legal para existir como sociedad.

- Registros mercantiles de comerciantes y naves

La inscripción pública de sociedades —tal como hoy la entendemos— no surgió de la noche a la mañana ni como un invento burocrático ex nihilo. Es el fruto de un proceso largo, sedimentado sobre dos corrientes históricas distintas pero convergentes. La primera de ellas se remonta a los registros mercantiles de comerciantes y naves que, entre los siglos XVI y XVII, funcionaban en las principales ciudades portuarias de Europa.

Aquellos registros no dependían de un ministerio ni de un juzgado en el sentido moderno, sino del amparo de los Consulados de Comercio. Estas instituciones, típicas de plazas como Barcelona, Sevilla o Ámsterdam, actuaban como corporaciones de comerciantes con reconocimiento oficial —en España, otorgado por la Corona; en otros lugares, por las autoridades municipales o estatales—. Su naturaleza era esencialmente gremial: estaban concebidos para ordenar el acceso a la actividad mercantil, proteger los intereses comunes y garantizar que solo quienes cumplieran ciertos requisitos pudieran gozar de los privilegios y protecciones que el comercio de la época ofrecía.

3.1. Estructura y funcionamiento de los consulados

La pertenencia a un Consulado de Comercio no era un trámite abierto al público. Para figurar en su matrícula había que ser admitido como miembro, lo que implicaba acreditar no solo una actividad mercantil efectiva, sino también una reputación intachable en la plaza. Esta admisión restringida convertía al gremio en un club selecto con fuerte poder oligopólico: el comercio marítimo y de ultramar quedaba en manos de un grupo reducido, capaz de controlar rutas, mercados y oportunidades con notable eficacia.

El consulado se regía por ordenanzas propias —aprobadas por la autoridad política, pero administradas internamente—, lo que le otorgaba una autonomía normativa difícil de imaginar hoy en una institución de esta naturaleza. Además, ejercía jurisdicción propia: el fuero mercantil, que le permitía resolver con rapidez los conflictos entre sus miembros, a menudo mediante árbitros designados por la misma corporación.

Integrar el consulado implicaba también obligaciones económicas: el pago de cuotas de ingreso y mantenimiento, destinadas no solo a financiar la administración interna, sino también a sostener la defensa colectiva de los intereses del gremio en un escenario internacional cada vez más competitivo.

- Finalidad inicial de la matrícula

En sus orígenes, la matrícula de los Consulados de Comercio cumplía funciones eminentemente prácticas, pero también estratégicas. Servía, ante todo, para ejercer un control fiscal preciso sobre quienes participaban en el tráfico mercantil, asegurando que contribuyeran a las cargas públicas y gremiales.

Cumplía además un papel selectivo: determinaba quién podía gozar de los privilegios propios del estamento comercial, desde el acceso a rutas y mercados reservados hasta el derecho de someter disputas al arbitraje consular y ampararse en un fuero especial que lo apartaba de la jurisdicción ordinaria.

No menos importante era el registro de las naves y embarcaciones empleadas en la actividad, lo que permitía al consulado —y, por extensión, a la autoridad política— llevar un inventario actualizado de los medios de transporte que sostenían el comercio marítimo y de ultramar.

En suma, había tres funciones esenciales:

- Control fiscal sobre quienes operaban en el comercio.

- Determinación de beneficiarios de privilegios mercantiles (acceso a rutas, arbitraje, fuero).

- Registro de naves y embarcaciones empleadas en la actividad.

- Publicidad

La publicidad de aquellos registros, si se la compara con los estándares actuales, era un concepto más interno que externo. Los asientos se llevaban de forma manuscrita en los libros del consulado y permanecían bajo custodia de la corporación, accesibles únicamente para sus miembros y las autoridades políticas que lo supervisaban.

No existía una publicidad erga omnes que permitiera a cualquier tercero conocer la situación jurídica o comercial de un operador. La información circulaba en forma restringida y, en muchos casos, su transmisión dependía más de redes personales y de la reputación que de un acceso documental abierto.

Lejos de ser un defecto, esta opacidad respondía a la lógica de la época: el comercio se concebía como una actividad reservada a un círculo profesional cerrado, y la información estratégica se consideraba un activo que debía protegerse de competidores externos o ajenos al gremio.

Era, en esencia, publicidad rudimentaria, manuscrita y local: la información quedaba en los libros del consulado, accesible solo a miembros y autoridades, y no existía la proyección general e indiscriminada que hoy caracteriza al registro mercantil moderno.

- Del privilegio real a la inscripción registral

La distancia que separa los viejos registros gremiales y los archivos donde se guardaban celosamente las cartas de privilegio de lo que hoy entendemos por registro mercantil moderno no se recorrió de un solo salto. Fue, más bien, una travesía lenta, marcada por un vaivén de controles, aperturas parciales y nuevos filtros, que con el tiempo dibujó tres etapas muy definidas en la historia de la sociedad mercantil moderna.

6.1. Etapa del privilegio o concesión real (siglos XVI–XIX)

En sus orígenes, la sociedad por acciones no era fruto de la iniciativa privada, sino un producto exclusivo de la voluntad soberana. No existía libertad para constituirla: solo nacía de un acto solemne del monarca —una carta patente, una concesión legislativa— otorgado con cuentagotas y con fines precisos.

La motivación no era meramente económica; era estratégica. Estas sociedades se concebían como instrumentos de política económica y colonial: asegurar el control de rutas de ultramar, explotar riquezas coloniales o financiar grandes obras públicas. En ese contexto nacieron nombres que aún hoy conservan aura de leyenda: la East India Company (1600, carta de Isabel I), la Vereenigde Oostindische Compagnie o VOC (1602, carta de los Estados Generales de las Provincias Unidas), la Compañía Guipuzcoana de Caracas (1728, privilegio de Felipe V), entre otras.

El estatuto, los derechos y las inmunidades de estas compañías quedaban fijados en un documento público con fuerza normativa y eran custodiados en archivos oficiales. No se trataba de un registro abierto para consulta pública indiscriminada; más bien, de un repositorio institucional pensado para preservar un orden cuidadosamente diseñado desde el poder y que solo servía a fines administrativos y de control político.

En este modelo, la publicidad existía, pero como conservación documental del privilegio, no como transparencia generalizada. Quien no pertenecía al reducido círculo de accionistas, administradores o autoridades difícilmente podía acceder a esa información.

6.2. La transición: sistema de autorización gubernativa (siglo XIX)

El cambio comenzó a gestarse a fines del siglo XVIII, cuando las ideas liberales —alimentadas por la Revolución Francesa— empezaron a cuestionar la lógica del privilegio real. La noción de libertad de empresa comenzó a ganar espacio, pero su aplicación a las sociedades por acciones avanzó con cautela.

El legislador de la época veía a la sociedad anónima como una máquina demasiado poderosa para dejarla sin freno: concentraba capitales, podía alterar mercados y afectar el crédito público. El temor no era infundado; en un mundo sin regulaciones de competencia o control de riesgos sistémicos, la quiebra de una gran compañía podía tener consecuencias devastadoras.

Por eso, el sistema que se impuso fue intermedio:

- Algunas formas personales (sociedades colectivas, comanditas simples) podían constituirse libremente.

- Las sociedades anónimas, en cambio, requerían autorización administrativa o incluso una ley especial para existir.

El código de comercio napoleónico de 1807 es ejemplo paradigmático: exigía un decreto imperial para autorizar una SA. Este modelo fue replicado por otras legislaciones: el Código de Comercio español de 1829 —y, por herencia directa, el Código de Comercio peruano de 1853— mantuvieron el principio de autorización previa como salvaguarda contra los “peligros” de la gran empresa de capital.

En esta etapa, la publicidad comienza a adoptar formas más sistemáticas: los datos de la compañía y su autorización se anotaban en registros oficiales, aunque todavía no existía un registro mercantil único ni un efecto constitutivo de la inscripción. La autorización seguía siendo la llave maestra.

6.3. La libertad de constitución con control registral (finales del XIX–XX)

El último gran cambio de paradigma llegó cuando se eliminó el requisito de autorización previa para la sociedad anónima. El principio que se impuso fue el sistema normativo: bastaba cumplir los requisitos previstos por la ley —capital mínimo, estatutos, órganos de administración y control— e inscribir la sociedad en el registro público mercantil para adquirir personalidad jurídica.

Esto no significó una pérdida de control estatal, sino un cambio en el momento y forma del control: ya no se trataba de pedir permiso político, sino de acreditar formalmente el cumplimiento de las condiciones legales.

Alemania lo consagró en su Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch de 1861; España, en su Código de Comercio de 1885 y la Ley de Sociedades Anónimas de 1951; y el Perú, primero en su Código de Comercio de 1902 y, más tarde, en la Ley General de Sociedades de 1997.

El registro mercantil pasó así a desempeñar un papel central:

- Garantizar la publicidad erga omnes, de forma que cualquier tercero pudiera conocer la existencia, estatutos y órganos de una sociedad.

- Reforzar la seguridad del tráfico jurídico, evitando que las relaciones comerciales dependieran de información informal o reservada.

6.4. Un balance histórico

El itinerario es inequívoco:

- Privilegio o concesión real (siglos XVI–XIX).

- Autorización gubernativa (siglo XIX).

- Libertad de constitución con inscripción registral (finales del XIX–XX).

La libertad societaria tal como hoy la entendemos no es un principio originario, sino una conquista relativamente reciente, alcanzada después de siglos de filtros, exclusividades y controles políticos. En el fondo, esta evolución refleja una tensión permanente: el Estado, celoso guardián del orden económico, solo cedió terreno a la iniciativa privada cuando tuvo a su disposición un mecanismo registral sólido capaz de dar transparencia y seguridad al tráfico mercantil.

- Nacimiento del registro mercantil moderno (siglo XIX)

El registro mercantil moderno —ese organismo centralizado, de consulta pública y con efectos jurídicos frente a todos— no nació de golpe, ni fue una creación aislada. Es el resultado lógico de la transición que describimos: del privilegio real a la autorización gubernativa, y de ahí a la libertad de constitución con control registral. La codificación mercantil europea del siglo XIX marcó el punto de inflexión definitivo.

7.1. El modelo francés: del comerciante individual a la sociedad

Francia, siempre adelantada en la sistematización normativa, dio el primer paso en 1807 con su Code de Commerce. El código creó el Registre du Commerce, pensado inicialmente para comerciantes individuales y para inscribir patentes y licencias. No se trataba aún de un registro integral de sociedades, sino de un instrumento fiscal y de control administrativo.

Con el correr de las décadas, y especialmente hacia 1850, el registro francés comenzó a ampliar su alcance a las sociedades comerciales, recogiendo datos sobre su constitución y modificaciones esenciales. Este paso reflejaba un cambio profundo: la convicción de que el tráfico mercantil solo podía ser eficiente si la información sobre los operadores económicos era pública y fiable.

7.2. El modelo español: de los libros del juez de comercio al Registro Mercantil

En España, el Código de Comercio de 1829 preveía que ciertas anotaciones mercantiles —incluidas las constituciones de sociedades— se llevaran en libros a cargo del juez de comercio. Estos libros, sin embargo, no constituían un registro especializado, y su consulta no era práctica ni ágil.

La transformación llegó con el Código de Comercio de 1885, que, junto con su Reglamento de 1886, creó el Registro Mercantil como institución centralizada en la capital de cada provincia. A partir de ese momento, el registro se convirtió en el lugar donde debían inscribirse no solo las sociedades, sino también poderes, nombramientos de administradores, modificaciones estatutarias y actos relevantes para terceros.

Este nuevo registro respondía a la misma lógica que en Francia: proteger a los terceros que contrataban con comerciantes y sociedades, otorgando una publicidad formal que reducía la asimetría de información y aumentaba la seguridad del tráfico jurídico.

7.3. El modelo alemán: inscripción constitutiva y rigor formal

Alemania, por su parte, estableció un estándar que marcaría la pauta para gran parte de Europa. La Ley de 1861 y, posteriormente, el Handelsgesetzbuch (HGB) de 1897, crearon el Handelsregister, un registro mercantil en el que la inscripción tenía efecto constitutivo para las sociedades de capital. Es decir, sin inscripción, la sociedad no existía jurídicamente.

Este modelo, más riguroso, hacía del registro no solo un instrumento de publicidad, sino también el acto mismo de nacimiento de la sociedad. La inscripción pasaba de ser un requisito complementario para convertirse en el núcleo del reconocimiento jurídico.

7.4. Un punto común: publicidad y seguridad

A pesar de las diferencias, los tres modelos europeos compartían un mismo espíritu:

- Concentrar la información mercantil en un registro público único.

- Garantizar publicidad erga omnes sobre la existencia y características esenciales de comerciantes y sociedades.

- Proporcionar seguridad jurídica al tráfico mercantil, evitando que las relaciones económicas dependieran únicamente de la reputación o de información privada.

El registro mercantil moderno es, así, hijo de la codificación y nieto de los viejos privilegios y concesiones, pero con una vocación completamente distinta: abrir la información al público y no restringirla a un círculo gremial o cortesano.

- Llegada a América Latina y al Perú

El modelo registral no quedó confinado a Europa. Con la expansión de los códigos mercantiles y la influencia de las potencias coloniales, el sistema se exportó a América Latina, aunque con ritmos y matices propios.

8.1. Influencia española en América hispana

En la América de tradición hispana, el registro mercantil llegó de la mano del derecho español. Los Códigos de Comercio del siglo XIX —tanto el español de 1829 como el de 1885— fueron recibidos casi literalmente por muchos países latinoamericanos, adaptando solo detalles para ajustarlos a su realidad local.

Esto implicaba que, en la mayoría de los casos, antes del siglo XX no existía aún un registro mercantil formalmente centralizado. La publicidad de los actos societarios se obtenía mediante la protocolización notarial y el archivo en libros municipales o de los juzgados de comercio.

8.2. El caso peruano: de los protocolos notariales al Registro Mercantil

En el Perú, antes de contar con un Registro Mercantil como institución unificada, las escrituras de constitución de sociedades se protocolizaban ante notario y quedaban registradas en su protocolo, con anotaciones en los libros municipales o en los juzgados de comercio. Era un sistema fragmentado, sin una base de datos única ni acceso abierto a terceros más allá de los interesados directos.

La creación de un Registro Mercantil formal se produjo en el siglo XX, regulado inicialmente por el Reglamento de 1902 bajo el marco del Código de Comercio. Este registro comenzó a centralizar la información societaria, aunque su alcance y nivel de publicidad aún distaban de los estándares actuales.

8.3. De la centralización física a la integración electrónica

El salto cualitativo se dio a fines del siglo XX con la promulgación de la Ley N.º 26366 (1994), que creó la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). Dentro de su estructura, el Registro de Personas Jurídicas integró la sección mercantil, cubriendo a todas las sociedades bajo un sistema único y nacional.

Con la incorporación de plataformas electrónicas, el registro dejó de ser un conjunto de libros físicos dispersos para convertirse en un sistema centralizado y accesible en línea, con capacidad para ofrecer publicidad registral inmediata y a nivel nacional.

8.4. Un cierre histórico

El recorrido latinoamericano, y en particular el peruano, confirma la misma lógica observada en Europa:

- Del privilegio y control político pasamos a la autorización administrativa.

- De ahí, a la libertad de constitución con control registral, primero disperso y luego centralizado.

- Finalmente, a un registro mercantil moderno, único y electrónico, que ya no es un lujo burocrático, sino una infraestructura esencial para la transparencia y la seguridad en el tráfico económico.

- Antecedentes norteamericanos del sistema registral mercantil moderno

No fue en la noche del universo jurídico anglosajón donde se encendió el registro mercantil como una idea abstracta, sino más bien en una maniobra institucional práctica, nacida del impulso de facilitar la economía norteamericana industrial. Fue así como, a inicios del siglo XIX, se puso el primer hito con intención reformadora.

Nueva York, 1811: bajo el eco de la guerra y la urgencia, el Estado aprobó el Act Relative to Incorporations for Manufacturing Purposes, el primer estatuto general en Estados Unidos que permitía constituir sociedades mediante simple certificación administrativa, y con responsabilidad limitada, claro está, pero solo para industrias manufactureras con cierto techo mínimo de capital. Fue una concesión breve, reflexiva y sectorial, pero potente en su efecto: el cuero de una sociedad ya no se moldeaba exclusivamente por la discreción legislativa, sino que podía obtenerse mediante trámite, con certeza, y a bajo costo.

Con el tiempo, la dinámica avanzó: unos años después, en Nueva Jersey, el Estado fue más allá. Ya no se trataba de favorecer solo a los fabricantes, sino a todas las sociedades bajo un esquema amplio, flexible y verdaderamente empresarial. Este fue el comienzo del llamado “chartermongering”, en que Nueva Jersey buscaba activamente atraer incorporaciones foráneas mediante leyes liberales, redituables a través de tarifas y tasas.

Delaware, atento a este modelo, emularía esa orientación pro-negocio en 1899. Su legislación, inspirada en la de Nueva Jersey, refinó aún más los incentivos, consolidando su lugar como sede predilecta de incorporaciones —y luego de estructuras como holding companies, fusiones y empresas complejas— gracias a su flexibilidad, eficiencia y desarrollo jurisprudencial.

En síntesis:

| Estado / Año | Innovación clave |

| Nueva York (1811) | Primer estatuto general (aunque sectorial) para incorporación con responsabilidad limitada. |

| Nueva Jersey (finales siglo XIX) | Estatutos amplios, competitivos, diseñados para atraer incorporaciones estatales y foráneas. |

| Delaware (1899) | Modelo pulido: máxima flexibilidad regístrate-primero, regula-después. |

Este trayecto, más que un simple desarrollo técnico, fue una transformación política y cultural: el control pasó de ser un mandato estatal—rígido, sectorial y discreto— a ser un sistema abierto, ágil, competitivo y atractivo. La inscripción dejó de ser una puerta vigilada para convertirse en un atractivo comercial, y así emergió lo que hoy consideramos el registro mercantil corporativo moderno en EE. UU.

Notas/citas:

- Hurst, James Willard, The Legitimacy of the Business Corporation in the Law of the United States 1780–1970, Charlottesville: University of Virginia Press, 1970, pp. 20–21.

- Horwitz, Morton J., The Transformation of American Law, 1870–1960, Oxford: Oxford University Press, 1992, pp. 86–88.

- Sanga, Sarath, “The Origins of the Market for Corporate Law”, Journal of Law & Economics, vol. 62, n.º 2 (2019), pp. 335–336.

- Hurst, James Willard, A Legal History of Money in the United States, 1774–1970, Lincoln: University of Nebraska Press, 1973, p. 198.

- ” Seavoy, Ronald E., The Origins of the American Business Corporation, 1784–1855, Westport: Greenwood Press, 1982, p. 187.

Hasta más vernos.